– Por Lorraine Paixão –

Somente no final do século XIX é que as mulheres puderam se sentar diante de uma lousa, abrir o caderno e, com lápis em punho, entrar para a história do Brasil como as primeiras no ensino formal. Antes disso, a única educação que recebiam era sobre costurar, limpar ou cozinhar. Por ser um país com três séculos de escravidão, o processo educacional para mulheres negras foi mais tardio ainda e só aconteceu após muitas lutas do movimento negro brasileiro.

Não é novidade alguma que a presença da mulher na educação é algo ainda recente em termos históricos. No Brasil, desde o período colonial até meados do século XIX, a única “educação” que a mulher recebia era em casa e para a casa. Às brasileiras que viveram aqueles tempos eram dados ensinamentos domésticos de como manter um lar, cuidar dos filhos e do marido. Tarefas ditas exclusivamente femininas. Aos homens que também viveram aqueles tempos eram dados números, cálculos, experimentos, história, filosofia. Ensinamentos de como desbravarem o mundo e de como manterem o status de “todo-poderoso”.

A primeira escola brasileira que abriu suas portas para as mulheres foi o Colégio Florence. A instituição, inaugurada em 3 de novembro de 1863, era dirigida pela alemã Carolina Krug Florence e pelo seu marido, Hercules Florence. Com sua sede em Campinas, cidade interiorana de São Paulo, a escola era particular. Uma instituição pública de ensino para mulheres só veio a ser inaugurada quase 20 anos depois, em 1880, com a fundação da Escola Normal na Corte do Rio de Janeiro. Se para as mulheres levou séculos para que tivessem o direito de receber uma educação formal, para as mulheres negras esse direito veio mais tarde ainda e somente após muitas lutas do movimento negro brasileiro.

Os respingos do contexto histórico narrado sobre a mulher e a educação no Brasil ainda hoje são sentidos, como o fato, já muito dito, de que no mercado de trabalho elas ganham menos do que eles, exercendo a mesma função. Todavia, alguns avanços podem ser apontados, como o de que mulheres são mais escolarizadas do que homens e são também maioria no ensino superior.

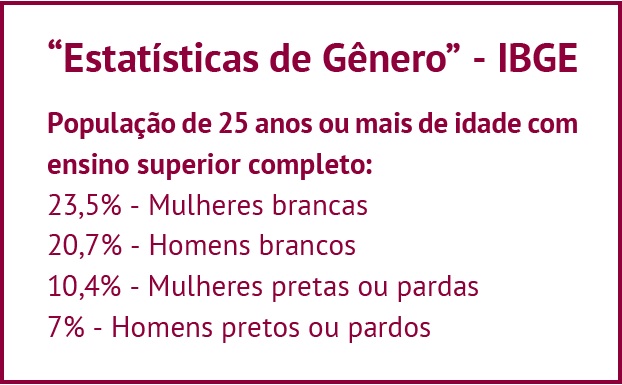

De acordo com os dados revelados pela pesquisa “Estatísticas de Gênero”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as brasileiras com 25 anos ou mais têm nível de instrução mais elevado do que os homens: 33,9% das mulheres têm superior completo, enquanto entre os homens o percentual cai para 27,7%. O recorte racial feito pela pesquisa aponta que, entre a população com 25 anos ou mais e que possui o ensino superior, apenas 17,4% é composta por pretos e pardos (10,4% mulheres e 7% homens), enquanto para os brancos esse percentual vai para 44,2%. Ou seja, mais uma vez os números apontam uma velha ferida: as desigualdades sociais e raciais que fazem parte da concepção do Brasil enquanto país.

Mulheres negras na Ufes

Na Universidade Federal do Espírito Santo, a presença da mulher negra tem crescido gradativamente. Elas compõem a comunidade acadêmica como estudantes, professoras e/ou pesquisadoras. Segundo dados da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), a Ufes tem hoje 1.922 professores universitários. Nesse universo, 690 são mulheres brancas e 177 se autodeclararam negras (26 pretas e 151 pardas). Ou seja, as mulheres negras estão representadas na Universidade por 9,2% do corpo docente.

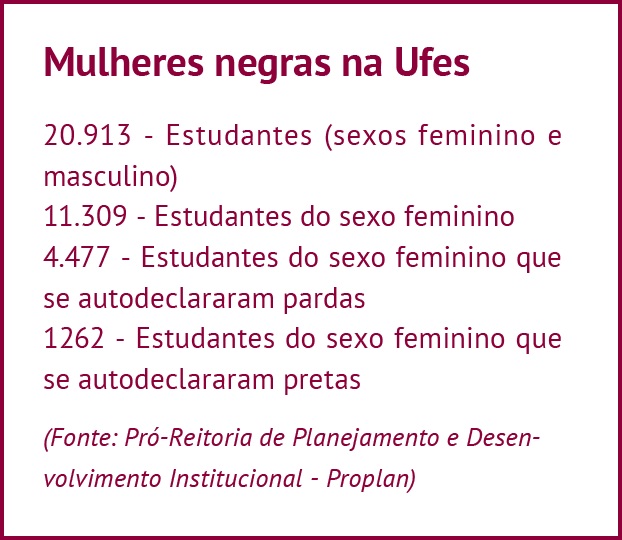

Se na docência elas têm baixa representatividade, na outra ponta do conhecimento as mulheres negras têm ocupado, desde a efetivação das cotas, cada vez mais espaço. Segundo dados da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Proplan-Ufes), a Universidade tem hoje 20.913 universitários, sendo 11.309 mulheres. Desse total de universitárias, 5.739 são negras (1.262 se autodeclararam pretas e 4.477 pardas), o que significa que 50,7% das universitárias são pretas ou pardas. Portanto, com os números obtidos, podemos concluir que, na Ufes, as estudantes negras representam 27,4% de todo o corpo discente.

A revista Universidade ouviu algumas professoras e pesquisadoras que são referências no tema dentro da Ufes. Elas falam sobre a importância da presença da mulher negra na academia e sobre os avanços e desafios enfrentados. Embora a representatividade das docentes negras tenha crescido, ainda há ausência destas mestras, como aponta a coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Patrícia Rufino: “Quase não encontramos professoras negras aqui, muito menos nos cargos de gestão. Há necessidade de pensarmos e debatermos mais essa questão institucional da representatividade”.

A professora destaca ainda o racismo velado que por ela é percebido e sentido no cotidiano. Patrícia Rufino, que é publicamente ativista das cotas raciais, vivenciou, na Universidade, a graduação, o mestrado e o doutorado em um período pré-cotas. “Sempre defendi as cotas no serviço público, mas na minha época de entrada não havia cotas. Identifico cotidianamente o racismo velado na Instituição. Vejo os empecilhos todos os dias, principalmente em relação às necessidades dos pesquisadores em geral e as particularidades dos professores e pesquisadores negros”, conta. “No entanto, existem alguns agravantes que implicam todas as questões de maneira geral, como o acesso aos projetos de pesquisa no Brasil, os editais e a dificuldade que a própria Universidade tem em dialogar com os vários setores”, destaca.

Patrícia Rufino faz parte da geração pré-cotas; já a mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais na Ufes Renata Beatriz Rodriguez vivenciou, como estudante, tanto o período pré-cotas raciais quanto o pós-cotas. “Quando entrei na Universidade, ela era bastante diferente do que vemos hoje, não havia programas de ações afirmativas similares às cotas”, relembra.

O primeiro vestibular da Ufes a adotar o sistema de cotas aconteceu em 2008 e era apenas com base na trajetória escolar do estudante. Sendo ele de escola pública, tinha direito à cota social. Somente em 2014 é que o vestibular da Universidade passou a adotar também a cota racial. Atualmente, a Ufes reserva 50% de suas vagas ofertadas para estudantes oriundos de escola pública, dividido em quatro modalidades: duas contemplam autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo ou independente da renda; e duas para estudantes oriundos de escola pública com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo ou independente da renda. “Hoje, depois de sete anos, retornei para cursar o mestrado e é visível a diferença que a política de cotas operou dentro da Instituição. Apesar de todos os desafios e obstáculos enfrentados, reitero que na Ufes a presença de mulheres negras vem se modificando”.

Estratégias de resistência e permanência

Além da política institucional de combate às desigualdades sociais e raciais no ensino superior, muitos coletivos e grupos de estudo se organizam dentro das universidades formando redes de fortalecimento em defesa de suas particularidades. Na Ufes, foi criado em 2017 o Grupo de Pesquisadoras Negras Virgínia Leone Bicudo. Composto por 17 mestrandas e doutorandas, o grupo inclui pesquisadoras de diversos cursos da Ufes, como Ciências Sociais, Letras, Engenharias e Serviço Social e tem o objetivo de ser um espaço de acolhida e compartilhamento de experiências.

De acordo com a mestranda e integrante do grupo Renata Beatriz, o coletivo funciona como local de apoio para as mulheres negras que fazem parte do ambiente acadêmico, caracterizado ainda como excludente. “Nosso grupo de mulheres foi capaz de perceber, sobretudo por conta de nossos próprios desafios, algumas questões importantes para o ingresso de mulheres negras na pós-graduação. Nossas pontuações, no entanto, não são apenas sobre acesso, ingresso e permanência”, salienta.

Outra pesquisadora que faz parte do grupo é a doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras Carolinne Quintanilha Ornellas, que durante toda a sua graduação teve apenas uma professora negra. Para Carolinne, apesar dos números, não há muito que se comemorar quanto ao aumento da presença da mulher negra nas universidades. “Vejo um aumento muito tímido, o que, sinceramente, não encaro como avanço. Mas sinto que, comparado ao meu período de graduação, há um avanço em relação à identidade das mulheres negras dentro da Universidade, a consciência sobre a necessidade de afirmação dessa identidade – que é algo que nunca localizei na minha época e que, julgo, também foi determinante para que eu demorasse tanto tempo para me reconhecer como tal”, reflete.

Faça um comentário