Yago Ramalho Silva[2]

No cerne das mudanças sociais, políticas e culturais advindas com o fim da era de ouro, visualiza-se uma transformação de forma gradual e de ordem estrutural, que se caracteriza por um processo de subjetivação mercadológica (DARDOT; LAVAL, 2016) e, mais recentemente, individualização autorresponsável e positiva (HAN, 2017), conceitos que serão esclarecidos posteriormente. De acordo com Hobsbawm (1995), o fim da era de ouro marca um período em que as pessoas perderam seus referenciais, mesmo com o surgimento de novos entendimentos e posturas quanto a antigos problemas. Com menor relevância na obra do autor é que aparece o cenário cultural, especialmente no âmbito da cultura popular, e como essas transformações refletiam e ainda refletem a psicologia própria do indivíduo “pós-era de ouro”. É a esta reflexão que este pequeno texto se dedica.

Nesse sentido, objetiva-se, no presente texto, discorrer sobre algumas instâncias dentro do cinema em que a presença de um personagem fragmentado e alienado lança luz sobre dilemas antigos; por extensão, a mesma discussão será carregada no horizonte temporal até o presente, com uma análise das obras e seus respectivos contextos. Em particular, os filmes “Taxi Driver” (1976), “Parasite” (2019) e “Joker” (2019) servem como norteadores centrais da discussão, com um plano de fundo teórico que traz argumentos apresentados por Byung Chul-Han em “Sociedade do Cansaço”. Além disso, convém salientar que o meio não é a mensagem, e que o mesmo exercício poderia ser feito com outras representações cinematográficas.

Desde há muito que a arte tem representado ânsias sociais, êxtases estéticos e dilemas pessoais. Dos registros do cotidiano de nossos ancestrais caçadores-coletores em Lascaux[3] às interpretações contemporâneas dos trabalhos de Schubert[4], pode-se localizar padrões, formas prontas, temas, paródias etc. em um profícuo diálogo entre autores, apreciadores, suas histórias e contextos. Nessa dinâmica, a tradição literária do século XIX é de interesse para o argumento que se segue, o que exige uma breve nota. O comentário social e político, embora já presente em obras ficcionais pretéritas, torna-se um tropo nesse período, graças ao trabalho de autores como Dickens[5], sempre a discutir a pobreza e a miséria do povo inglês de então. Com o tempo e o advento de tendências modernistas, simbolistas, dentre outras, tais interações temáticas tornam-se progressivamente mais complexas, sutis e psicológicas. Por exemplo, têm-se o terreno que daria origem às narrativas kafkaescas, a personagens apáticos como Bartleby, ou aos insights espirituais de Dostoiévski. Esse trato continuaria até a contemporaneidade, especialmente na literatura pós-moderna de cunho experimental.

Aproximando essa tendência para a segunda metade do século XX e início do século XXI, é possível observar a já consagrada (e simples) tese de Ricardo Piglia[6] de que, conforme uma forma deixa de ser a grande contadora de histórias de seu tempo, abre-se um espaço para a inovação e o experimento. No caso do romance de ficção, é fácil identificar o cinema e a televisão como os grandes substitutos na imaginação popular. No entanto, o que acontece quando esse mesmo cinema passa a experimentar com sua própria forma? Começando com a Nouvelle Vague francesa nos anos 60, observa-se uma gradual preferência por metatextualidade, monólogos interiores, cortes abruptos, etc. É o surgimento de uma forma mais autoral e pessoal de se produzir filmes. Esse detalhe é essencial, pois permite inferir algumas considerações mais subjetivas sobre o período.

É neste ponto no tempo que se insere uma das obras seminais de Martin Scorsese, “Taxi Driver”. Lançado em 1976, o filme neo-noir narra uma das mais incisivas representações de decadência espiritual e moral da sociedade após o fim da era de ouro do capitalismo. Pretende-se descrever essa condição e argumentar como ela reverbera na contemporaneidade, usando para tanto dois outros filmes: o sul-coreano Parasite e o americano Joker, ambos lançados em 2019, que também discutem, à sua maneira, temas próximos. No entanto, antes de adentrar nesse argumento e na descrição dessas três obras, vale uma breve nota sobre o que foi a Era de Ouro e como se deu seu declínio.

A Era de Ouro pode ser descrita como um período de intenso crescimento econômico e grandes transformações estruturais. As mudanças eram profundas em todos os sentidos: políticos, econômicos, sociais e culturais. Como bem coloca Hobsbawm (1995), têm-se de um lado a expansão da escolaridade, especialmente entre as mulheres, a morte do campesinato, uma explosão da produtividade; por outro lado, um maior senso de individualidade, novos padrões de comportamento, do primeiro disco de rock à politização de toda preocupação. Num certo sentido, o auge do sonho americano se expressando como o auge do individualismo:

A revolução cultural de fins de século XX pode assim ser mais bem entendida como o triunfo do indivíduo sobre a sociedade, ou melhor, o rompimento dos fios que antes ligavam os seres humanos em texturas sociais. Pois essas texturas consistiam não apenas nas relações de fato entre seres humanos e suas formas de organização, mas também nas relações de fato entre seres humanos e os padrões esperados de comportamento das pessoas umas com as outras. (HOBSBAWM, 1995, p. 328).

No entanto, o que não se esperava é que tudo isso fosse uma verdadeira bomba relógio. Já em 1973 o sistema começava a apresentar sinais de esgotamento, e velhos problemas passaram a fazer parte do cotidiano mais uma vez. Desemprego em massa (especialmente pela substituição do trabalho humano por máquinas), a desigualdade, a incerteza quanto ao futuro, entre tantos outros problemas, povoavam o imaginário popular – memórias ainda recentes da Grande Depressão sinalizavam que tudo aquilo talvez ainda pudesse ocorrer uma vez mais. Da ineficiência do Estado em suprimir os problemas até o surgimento de novas formas independentes e especializadas de fazer política, é inegável que todos esses processos reverberam em preocupações ainda atuais.

Mas quem seriam essas pessoas sem referenciais, já tão individualizadas e, paradoxalmente, à mercê da própria impessoalidade? Scorsese talvez tenha respondido isso em 1976, com seu personagem Travis Bickle. Veterano da guerra do vietnã, desiludido, “God’s lonely man” e uma “walking contradiction”, o protagonista de Taxi Driver é um sujeito esquisito, não reage adequadamente ao seu entorno (seria Estresse Pós-Traumático (TEPT) ou alguma condição pretérita?), parece projetar sua frustração em ódio a grupos minoritários. Na verdade, mais que isso, ele é tão despido dos grandes dotes intelectuais de seus antecessores espirituais, os existencialistas europeus, que mal parece conseguir expressar o que sente de forma coesa, lógica e direta. Se Chul-Han (2017) fala de uma sociedade movida pelo slogan positivo yes, we can, Bickle preconiza o Anytime, Anywhere, uma alienação que impele à ação em qualquer contexto, ao trabalho sem direção.

Durante boa parte do filme só há Bickle e sua própria solidão: quando lhe dirigem a palavra, ele cala; quando ele fala, não há diálogo. Monólogos sem muito sentido são repetidos várias vezes (parecidos com as tentativas frustradas de Fabiano em Vidas Secas[7]), enquanto o protagonista se prepara, planeja e avança ideias ambíguas e certamente violentas. Nunca fica muito claro se o que o move é sua saúde mental deteriorada (note que ele mal consegue expressar que está deprimido, resumindo isso a ter “algumas ideias muito ruins na cabeça”), a solidão em si, a pobreza, ou o estado geral da Nova York na década de 70. Fato é que, quase em tom de homenagem, outro filme seria lançado em 2019 com premissa bem derivativa, embora menos ambígua: trata-se de Joker, do diretor Todd Phillips (e as semelhanças não são novidade para ninguém).

Situado na década de 80, ou seja, um pouco depois do período até então discutido, Joker apresenta os mesmos temas, de forma mais bruta e direta. Temos um homem e seu sentimento de inadequação, prestes a explodir em uma revolta interior e a cometer atos de extrema brutalidade. Mais interessante que as similaridades é notar que, a despeito de tratar de velhos problemas, o telespectador contemporâneo consegue compreender o personagem e sua dor, é capaz de traçar possíveis motivações para suas ações, e não raro até mesmo simpatizar. Arthur Fleck só queria provar para si mesmo que existia de fato, e encontra essa prova num cálculo mental que racionaliza o assassinato de pessoas vistas por ele como vis, por mais niilista e inconsequente que esses atos pareçam para ele mesmo: perdidas as amarras, já não se tem nada a perder. Se lembrarmos de Raskólnikov[8] a justificar seus planos de assassinato em cima de grandes figuras históricas, é possível fazer uma analogia em que essas figuras, na vida de Arthur, são aquelas que sempre o desprezaram por sua condição.

Do medo anterior ao lançamento de que talvez o personagem pudesse inspirar atentados (dizia-se até mesmo que se tratava de um filme irresponsável) a símbolo de revolta no Chile, o essencial é notar que toda essa problemática ainda persiste no tempo. E neste mesmo ano de 2019, outro filme viria a trabalhar essa problemática de forma quase invertida: trata-se de Parasita, do sul-coreano Bong Joon-Ho.

Aqui, a contradição é explorar esses meandros psicológicos numa sociedade que por todos os índices e indicadores é vista como avançada, desenvolvida e rica. Na obra, a família Kim, pobre e que vive num apartamento subterrâneo sujeito a todo tipo de inundação e sujeira, ascende socialmente enquanto engana aqueles que estão socialmente acima (a família Park, rica) e aqueles que estão em pé de igualdade com eles, como a governanta. Se o tom inicial é bem humorado, quase caricato, típico de k-dramas, o roteiro cria uma ruptura inesperada em sua segunda metade, quando da revelação de um homem que por muitos anos viveu em um bunker da mansão dos Park.

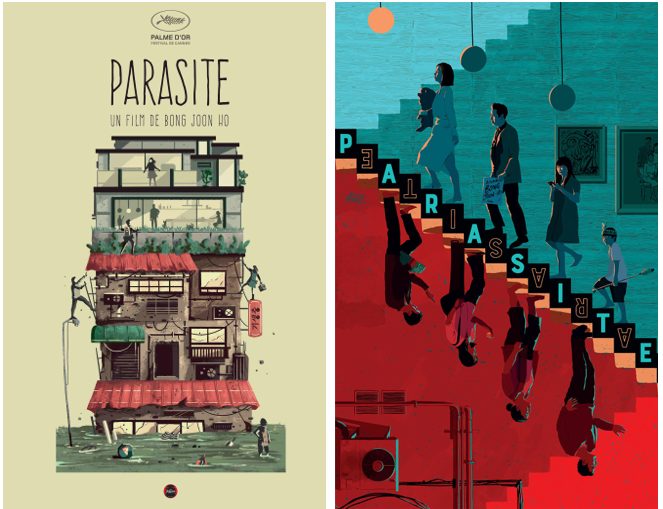

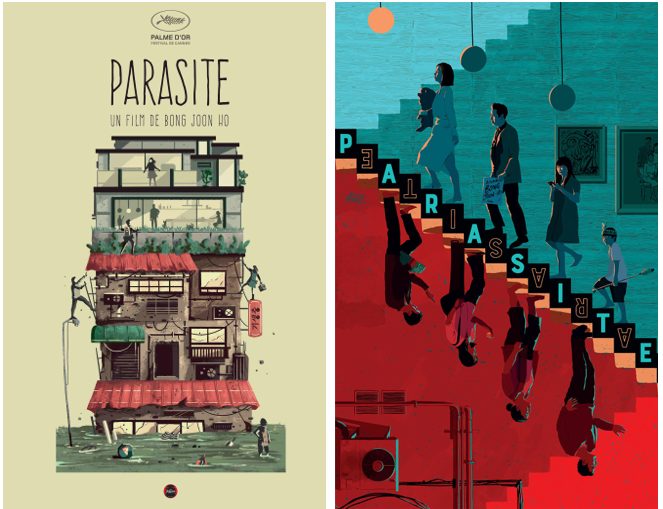

Em entrevista, o diretor Bong Joon-Ho afirma que a universalidade desse sentimento especificamente coreano, retratado no filme, advém de um elemento essencial: basicamente, todos nós vivemos no mesmo país, que é o capitalismo. Parte da chave desse artigo se encontra nessa ideia. No conflito entre as famílias Kim e Park, não há um mundo simples, de mocinhos e bandidos. Na verdade, um dos grandes êxitos da obra é apresentar com suficiente nuance e ambiguidade como cada personagem está presa a seus próprios vieses de classe. O “fantasma” do bunker, que cultua a figura do rico meramente por poder subsistir abaixo dele, é simbólico, porque no final esse parece ser o destino de cada membro da família Kim, quando não a morte. Num jogo de mímica, em que o pobre se passa por rico, há sempre a imagem de uma escada e o ângulo certo para mostrar que tudo aquilo era ilusório tanto quanto transitório (como nos diversos posters de divulgação, conforme podemos ver a seguir[9]). O “cheiro de pobre” que tão sutilmente separava as duas famílias tem rosto, dimensão e história, mas termina como um mero “fantasma” a vagar com o peso de seu próprio passado. A revolta em Parasita, que pode ser melhor vista no destino do pai Ki-Taek, não tem a redenção e o surto como nos outros filmes tratados aqui, mas apresenta aquela mesma individualização, uma ruptura solitária e indiferente que é enfim silenciada.

Arte por Jisu Choi // Arte por Andrew Bannister

Essa caracterização um tanto esquemática de como as personagens nos três filmes se enxergam e se comportam chama a atenção para dois aspectos centrais: i) o indivíduo pós-era de ouro é essencialmente o mesmo da contemporaneidade; ii) essa paisagem psicológica e moral não necessariamente precisa estar relacionada com um contexto cultural e geográfico específico

Para melhor desenvolver esses aspectos, é preciso explorar a noção de homem que prevalece na contemporaneidade. Com o advento do século XX, Dardot & Laval (2016) mostram como uma nova concepção de mercado passou a existir, e com isso, uma nova concepção de indivíduo. Das premissas tradicionais do liberalismo e do homo oeconomicus maximizador, surge a figura do homem-empresa, em que impera um modo de governo de si que é empreendedor, empresarial. Mais do que um personagem que age no plano econômico, é um estágio novo, um plano em que todas as ações humanas estão sujeitas a uma lógica mercadológica (daí a noção supracitada de uma ‘’subjetivação mercadológica’’: a noção de que a própria identidade e os vários cenários da vida podem ser encarados por uma ótica de mercado).

Han (2017) aponta para uma interpretação semelhante. Segundo ele, vivemos em uma sociedade do desempenho que se caracteriza por excessos de positividade: os indivíduos, empresários de si mesmos, agem de acordo com iniciativas e planos de desempenho e produção. Um sujeito que explora a si mesmo, mais especificamente, e crê ser livre. Com as palavras do próprio:

O animal laborans pós-moderno não abandona sua individualidade ou seu ego para entregar-se pelo trabalho a um processo de vida anônimo da espécie. A sociedade laboral individualizou-se numa sociedade de desempenho e numa sociedade ativa. O animal laborans pós-moderno é provido do ego ao ponto de quase dilacerar-se. Ele pode ser tudo, menos passivo. (HAN, 2017, p. 43)

Ao que ele complementa logo após: “A desnarrativização…geral do mundo reforça o sentimento de transitoriedade” (Ibid., p.44).

Ao nível de uma caracterização psicológica e social desses fenômenos, a descrição feita acerca das personagens dos três filmes se encaixa bem nesses parâmetros. Como pode ser observado, nada em Dardot & Laval ou em Han parece sugerir um contexto ou uma temporalidade muito delimitada: é uma sociedade e é um homem só, o pós-moderno, contemporâneo e que vive no país chamado capitalismo. Visão semelhante é partilhada pelo diretor de Parasita, Bong Joon-Ho.

A resposta extrema a um mundo transitório, em que se é responsável por seu próprio valor e reconhecimento, é a revolta trágica e dada num plano individual. Como foi salientado durante o texto, embora Travis, Arthur e a família Kim sofram de problemas concretos socialmente determinados como alienação, pobreza, abuso etc. a resposta é sempre internalizada e, muitas das vezes, até mesmo niilista.

Similar à busca de sentido num mundo intrinsecamente alheio do qual os existencialistas tanto falavam em meados do século XX, mas somado a uma condição de excesso informacional, de fragmentação social e de falta de referenciais: essa é a condição do homem para a qual Hobsbawm chamou a atenção; este é o homem contemporâneo.

Os últimos 50 anos viram surgir um novo tipo de indivíduo, com problemas e convicções particulares. O argumento central do presente artigo foi mostrar como essa caracterização pode ser apercebida temporalmente através de intervenções na cultura popular, produções suficientemente íntimas capazes de gerar insights sobre a mentalidade de seus conterrâneos, mesmo no caso mais baixo da produção massificada. Grosso modo, a ideia é que certos tropos e temas se repetem em constantes homenagens internas (o exemplo mais óbvio sendo Taxi Driver e Joker), recepção popular empática, e referencialidade a problemas concretos e presentes no imaginário popular. Com as personagens, foi possível delimitar o que seria, de forma talvez exagerada, o homem contemporâneo. Com a ajuda de Dardot & Laval e Byung-Chul Han, foi possível estabelecer exatamente quem são essas personagens. De forma sintética, e fazendo alusão ao título, temos o poema Os Homens Ocos, de T.S Eliot:

“Nós somos os homens ocos/ Os homens empalhados/ Uns nos outros amparados/ O elmo cheio de nada. Ai de nós!/ Nossas vozes dessecadas,/ Quando juntos sussurramos,/ São quietas e inexpressas […]”

NOTAS

[1] Artigo feito para a disciplina de Economia Mundial Contemporânea, semestre EARTE 2020/1. O número de referências e de palavras fazem parte da proposta da disciplina.

[2] Graduando em ciências econômicas (UFES).

[3] Famoso complexo de cavernas localizado na França, caracterizado pela qualidade e quantidade de seus registros. Para mais: https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr.

[4] Compositor austríaco do início do romantismo. O comentário é genérico, visto que pretende apenas ressaltar certo costume presente na música erudita.

[5] Escritor vitoriano, popular pelos comentários sociais e realismo presentes em suas obras.

[6] Escritor e crítico literário argentino.

[7] Obra de Graciliano Ramos publicada em 1938 que narra as condições de vida de uma família no sertão nordestino, amplamente reverenciado como um dos principais romances da literatura brasileira. Fabiano é um vaqueiro e personagem central da narrativa. Uma de suas características mais marcantes é a clara deficiência linguística que apresenta, sendo incapaz de passar ideias simples e muitas das vezes imitando, de forma quixotesca, o falar de outras pessoas.

[8] Protagonista de Crime e Castigo, romance de Fiódor Dostoiévski.

BIBLIOGRAFIA

DARDOT, P; LAVAL, C. O homem empresarial. In: A nova razão do mundo. São Paulo: Boitempo, 2016. [p. 139-155]

HAN, Byung-Chul. Sociedade do Cansaço. Petrópolis: Editora Vozes, 2017.

HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). São

Paulo: Companhia das Letras, 1995.

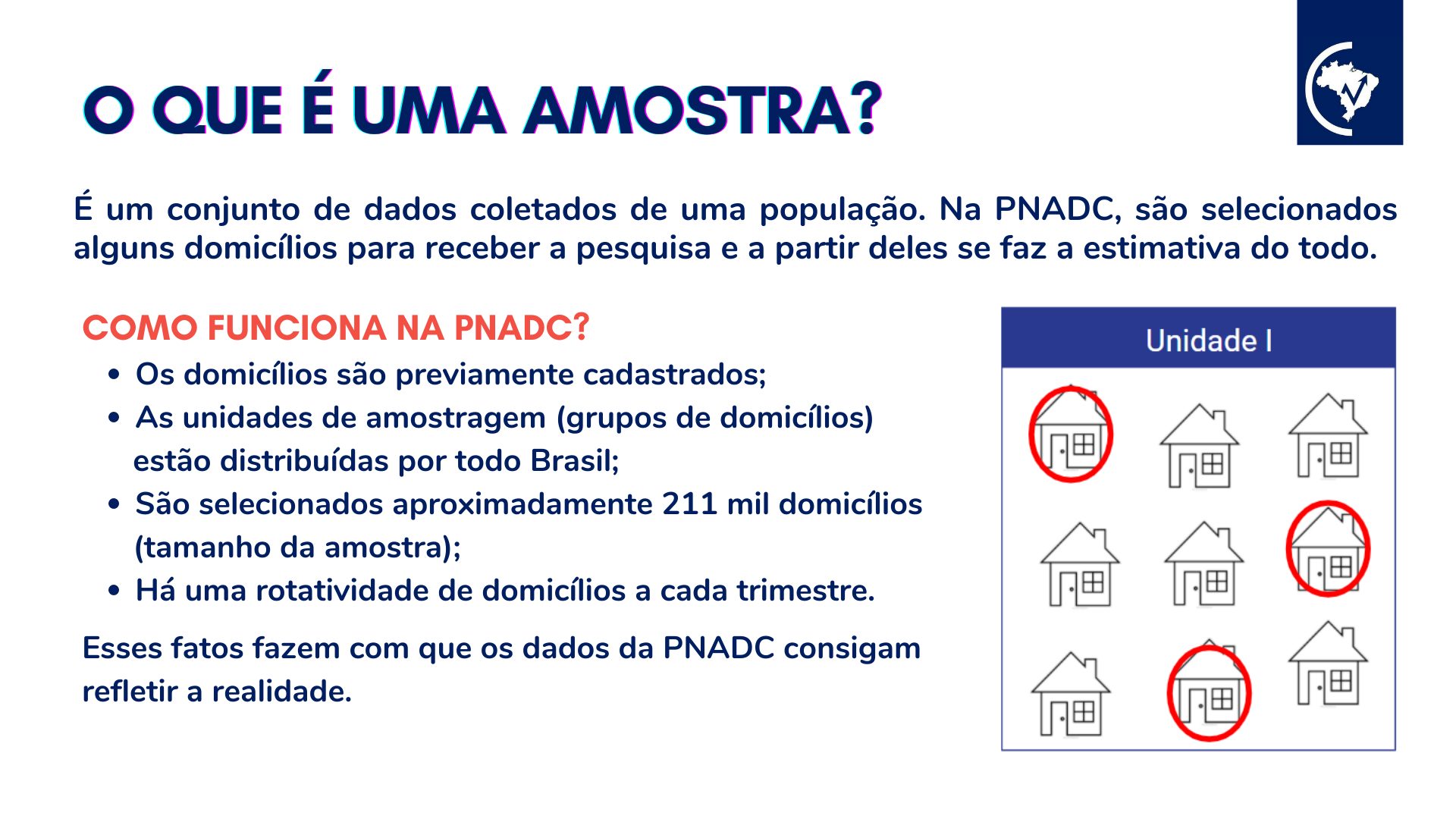

Olá, meu nome é Marcos, sou técnico de pesquisa do IBGE. Hoje vamos conhecer um pouco sobre os indicadores do mercado de trabalho a partir da realidade da família Pereira Nascimento Almeida Dias. Vamos começar? Conheceremos algumas categorias importantes para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e a situação de cada integrante da família.

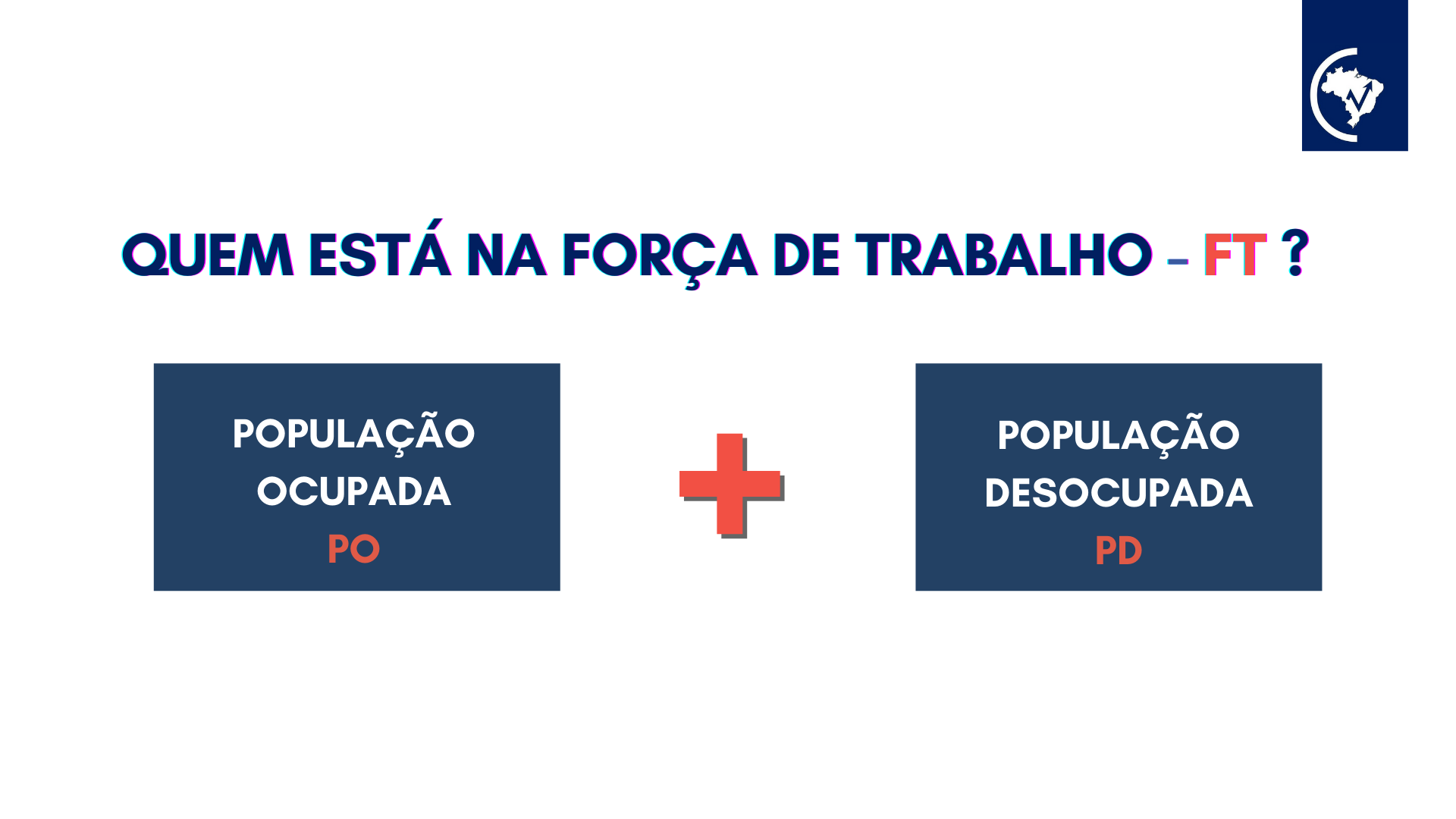

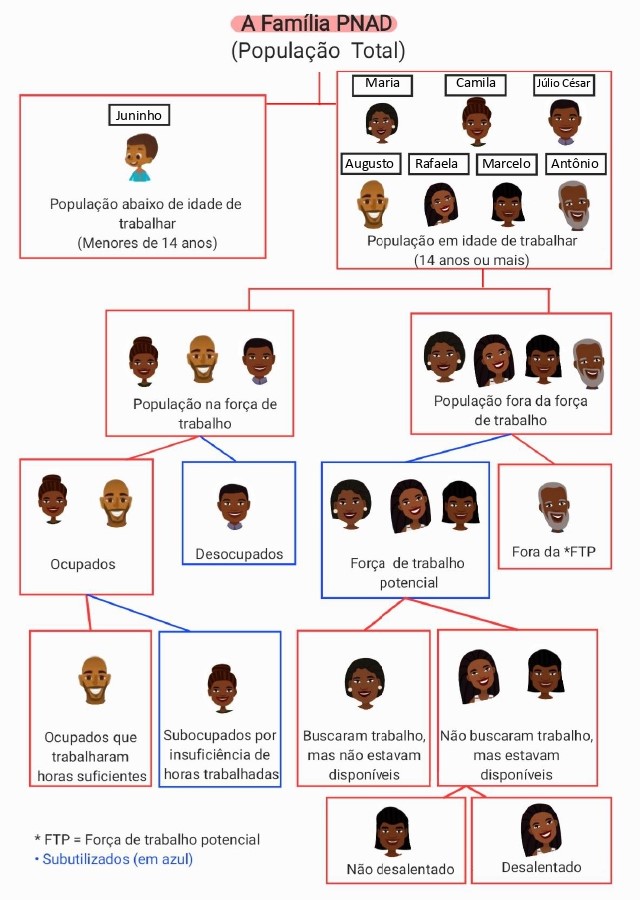

Olá, meu nome é Marcos, sou técnico de pesquisa do IBGE. Hoje vamos conhecer um pouco sobre os indicadores do mercado de trabalho a partir da realidade da família Pereira Nascimento Almeida Dias. Vamos começar? Conheceremos algumas categorias importantes para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e a situação de cada integrante da família. → População abaixo da idade de trabalhar (Menor de 14 anos): Olá, eu sou o Juninho, filho da Maria, tenho 4 anos e por isso não posso trabalhar. Na PNAD Contínua, pessoas com menos de 14 anos são consideradas abaixo da idade de trabalhar. Todos os outros membros da minha família estão dentro da População em idade de trabalhar, pois eles possuem 14 anos ou mais. Mas, nem todas as pessoas que possuem idade para trabalhar estão trabalhando, há algumas que nem sequer estão à procura de uma inserção no mercado de trabalho. Do total da população brasileira em idade de trabalhar (176,362 milhões), no 4º trimestre de 2020, 100,1 milhões se encontravam na Força de Trabalho, isto é, estavam ocupadas ou desocupadas. Meu irmão, Júlio César, é um dos milhões de brasileiros que estão desocupados. Olha ele aí embaixo, explicando a situação.

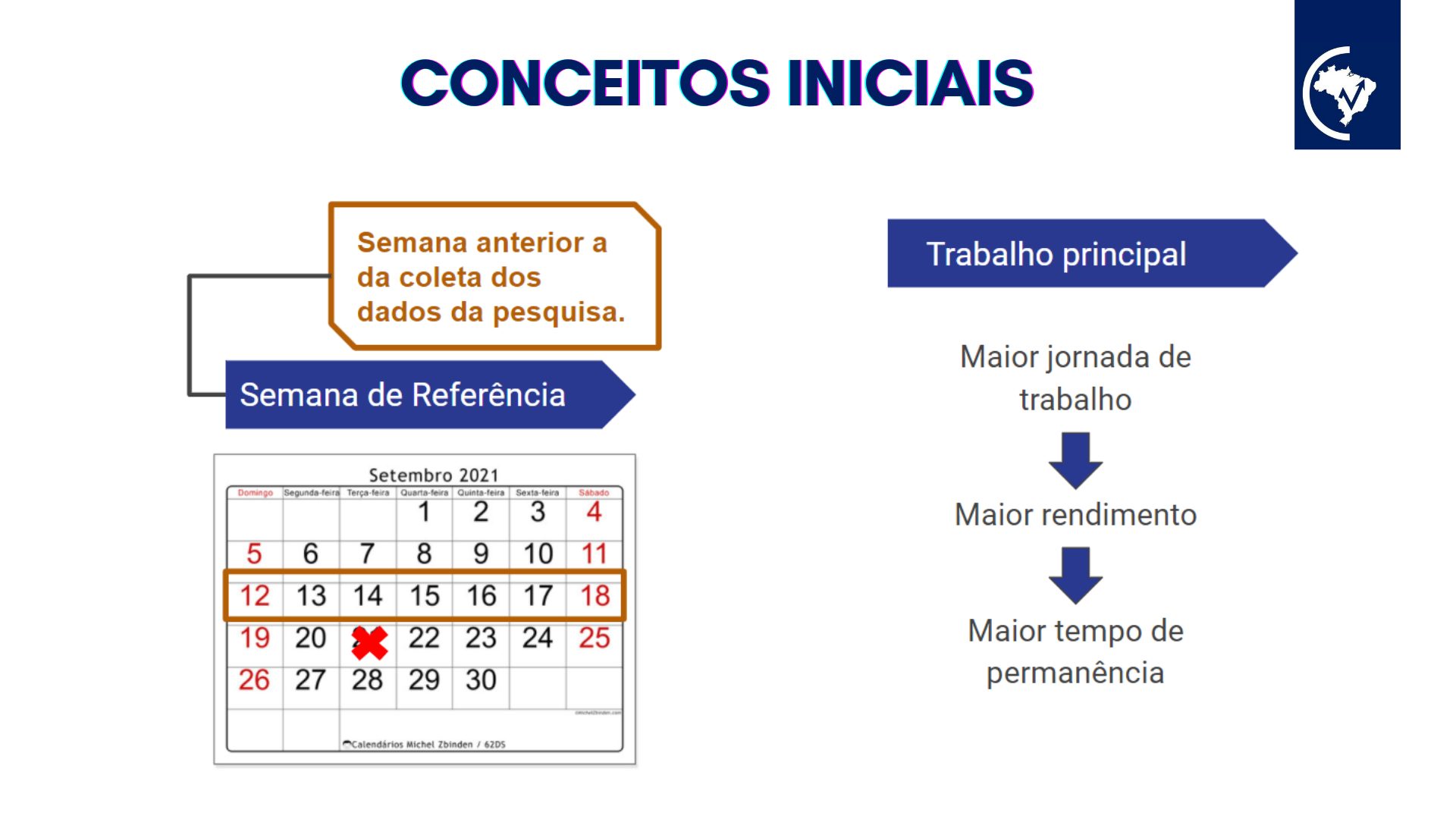

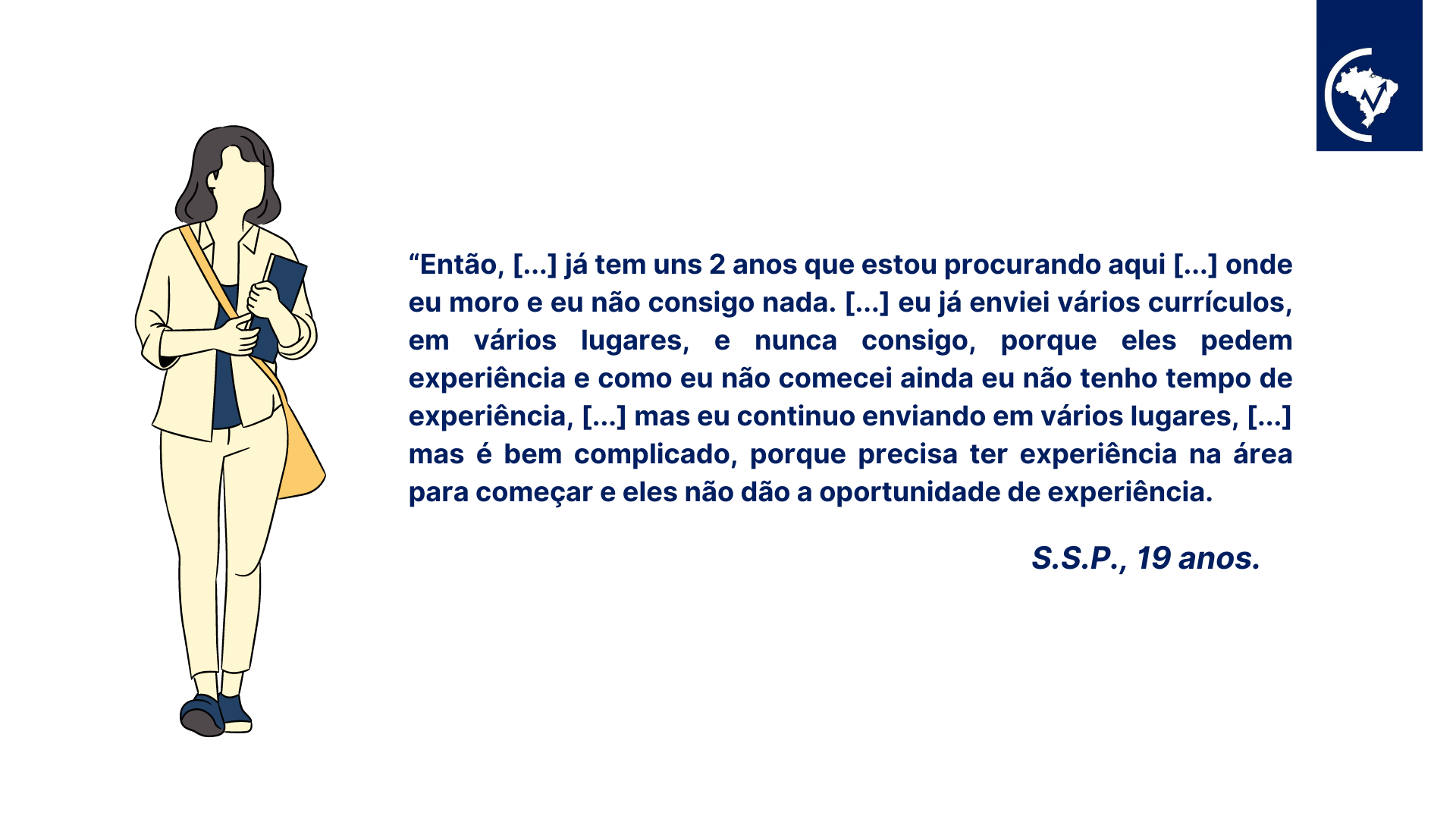

→ População abaixo da idade de trabalhar (Menor de 14 anos): Olá, eu sou o Juninho, filho da Maria, tenho 4 anos e por isso não posso trabalhar. Na PNAD Contínua, pessoas com menos de 14 anos são consideradas abaixo da idade de trabalhar. Todos os outros membros da minha família estão dentro da População em idade de trabalhar, pois eles possuem 14 anos ou mais. Mas, nem todas as pessoas que possuem idade para trabalhar estão trabalhando, há algumas que nem sequer estão à procura de uma inserção no mercado de trabalho. Do total da população brasileira em idade de trabalhar (176,362 milhões), no 4º trimestre de 2020, 100,1 milhões se encontravam na Força de Trabalho, isto é, estavam ocupadas ou desocupadas. Meu irmão, Júlio César, é um dos milhões de brasileiros que estão desocupados. Olha ele aí embaixo, explicando a situação. → Desocupado: Eai?! Meu nome é Julio César, sou o filho mais velho da Maria. Ultimamente, as coisas estão difíceis por aqui, pois mesmo buscando emprego e estando disponível para começar a qualquer momento, não tenho conseguido nada. A situação econômica do país não está nada fácil. Apesar de ter terminado meus estudos em engenharia, não consegui encontrar nenhuma oportunidade no mercado de trabalho. No 4º trimestre de 2020 existiam 13,9 milhões de pessoas nessa situação. Estou na categoria de desocupados, mas espero sair logo dessa situação e entrar para o grupo de Ocupados. Os ocupados são as pessoas que trabalharam pelo menos uma hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios (moradia, alimentação, roupas, treinamento etc.) na semana de referência da pesquisa. No 4º trimestre de 2020 existiam 86,1 milhões de pessoas nessa situação. Não vejo o momento de me juntar a eles. Meu tio, Augusto, está ocupado, o que é muito bom, mas, o melhor é que ele trabalha horas consideradas suficientes. Olha ele aí embaixo, explicando.

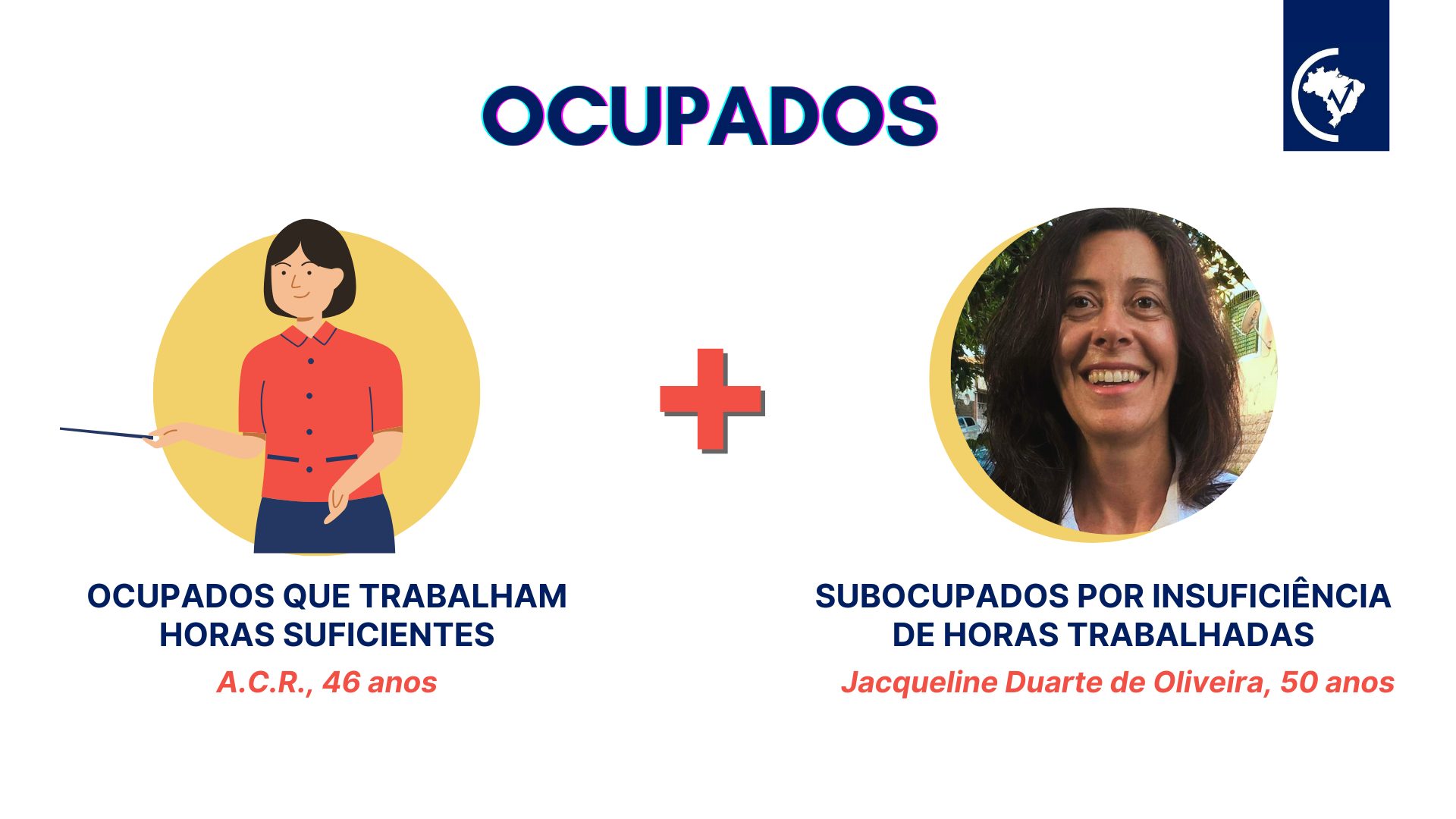

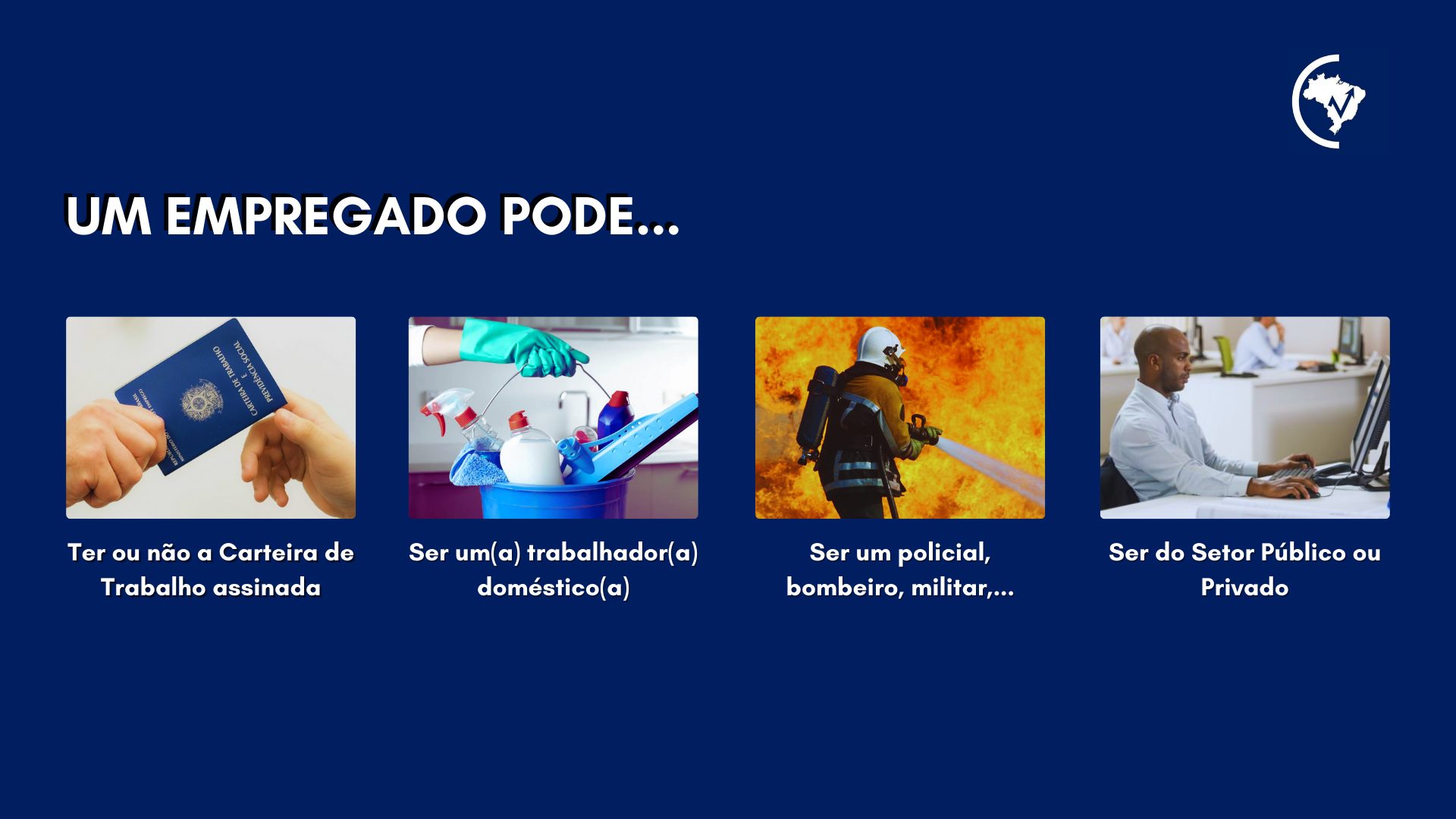

→ Desocupado: Eai?! Meu nome é Julio César, sou o filho mais velho da Maria. Ultimamente, as coisas estão difíceis por aqui, pois mesmo buscando emprego e estando disponível para começar a qualquer momento, não tenho conseguido nada. A situação econômica do país não está nada fácil. Apesar de ter terminado meus estudos em engenharia, não consegui encontrar nenhuma oportunidade no mercado de trabalho. No 4º trimestre de 2020 existiam 13,9 milhões de pessoas nessa situação. Estou na categoria de desocupados, mas espero sair logo dessa situação e entrar para o grupo de Ocupados. Os ocupados são as pessoas que trabalharam pelo menos uma hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios (moradia, alimentação, roupas, treinamento etc.) na semana de referência da pesquisa. No 4º trimestre de 2020 existiam 86,1 milhões de pessoas nessa situação. Não vejo o momento de me juntar a eles. Meu tio, Augusto, está ocupado, o que é muito bom, mas, o melhor é que ele trabalha horas consideradas suficientes. Olha ele aí embaixo, explicando. → Ocupado com horas suficientes: Olá, eu sou o Augusto, irmão da Maria e filho do Antônio. Sou diretor financeiro de uma empresa de comércio de mármore e granito. Comecei cedo na firma como técnico em contabilidade, com o passar do tempo, consegui passar na faculdade de ciências contábeis, me formei e consegui esse cargo na empresa. Sou bem satisfeito financeiramente, trabalho de segunda a sexta, de 8 às 18h, e consigo ficar livre no final de semana para curtir com a minha família. Estou feliz pela minha situação, mas ando preocupado com minha sobrinha, Camila. Ela também está nesse grupo de ocupados, como eu, isto é, ela tem um emprego. Mas, ela está trabalhando menos horas do que deseja e, por isso, integra o grupo de subocupados por horas insuficientes. Aí embaixo, ela explica como está sendo enfrentar essa situação:

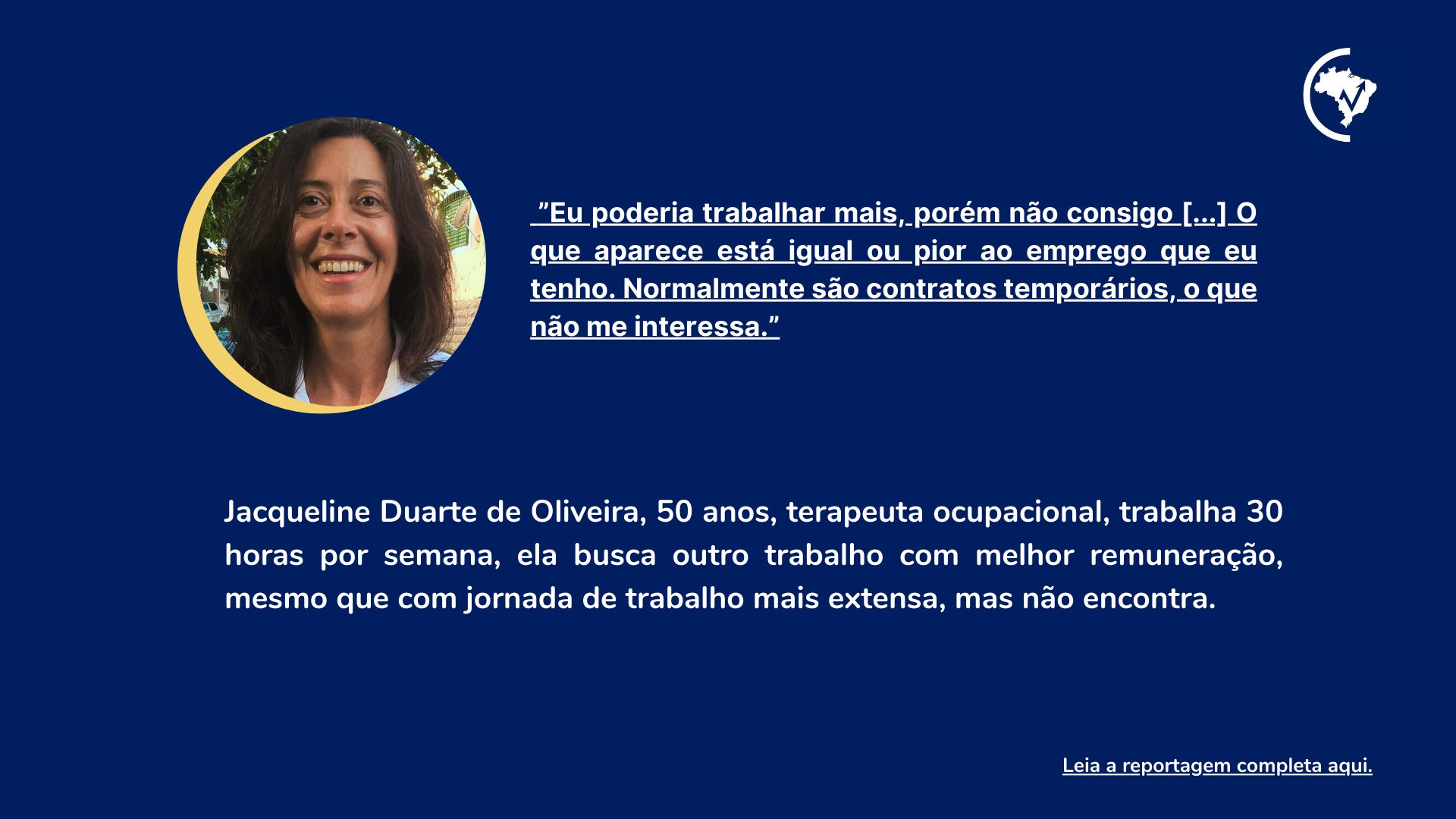

→ Ocupado com horas suficientes: Olá, eu sou o Augusto, irmão da Maria e filho do Antônio. Sou diretor financeiro de uma empresa de comércio de mármore e granito. Comecei cedo na firma como técnico em contabilidade, com o passar do tempo, consegui passar na faculdade de ciências contábeis, me formei e consegui esse cargo na empresa. Sou bem satisfeito financeiramente, trabalho de segunda a sexta, de 8 às 18h, e consigo ficar livre no final de semana para curtir com a minha família. Estou feliz pela minha situação, mas ando preocupado com minha sobrinha, Camila. Ela também está nesse grupo de ocupados, como eu, isto é, ela tem um emprego. Mas, ela está trabalhando menos horas do que deseja e, por isso, integra o grupo de subocupados por horas insuficientes. Aí embaixo, ela explica como está sendo enfrentar essa situação: → Subocupada por horas insuficientes: Oi, eu sou a Camila, filha da Maria. Sou formada em biologia e dou aulas na escola do meu bairro, mas como não tinham muitas turmas, só consegui dar aulas no turno da manhã! Estou trabalhando 20 horas por semana, mas gostaria de trabalhar mais. Não somente gostaria, eu preciso. Como estou precisando aumentar a minha renda mensal, comprei uns utensílios e comecei a fazer bolo pra vender nessas horas disponíveis para complementar a renda. Eu vi no jornal que o número de pessoas que trabalham menos horas que desejariam, assim como eu, está crescendo no país. Na matéria, eles explicam que as pessoas nessa situação são denominadas de subocupadas. Eu sou subocupada, já que só dou 20h de aulas semanais e gostaria de trabalhar por mais horas. Difícil é acreditar, como disseram no jornal, que 6,9 milhões de pessoas estão em uma situação parecida como a minha.

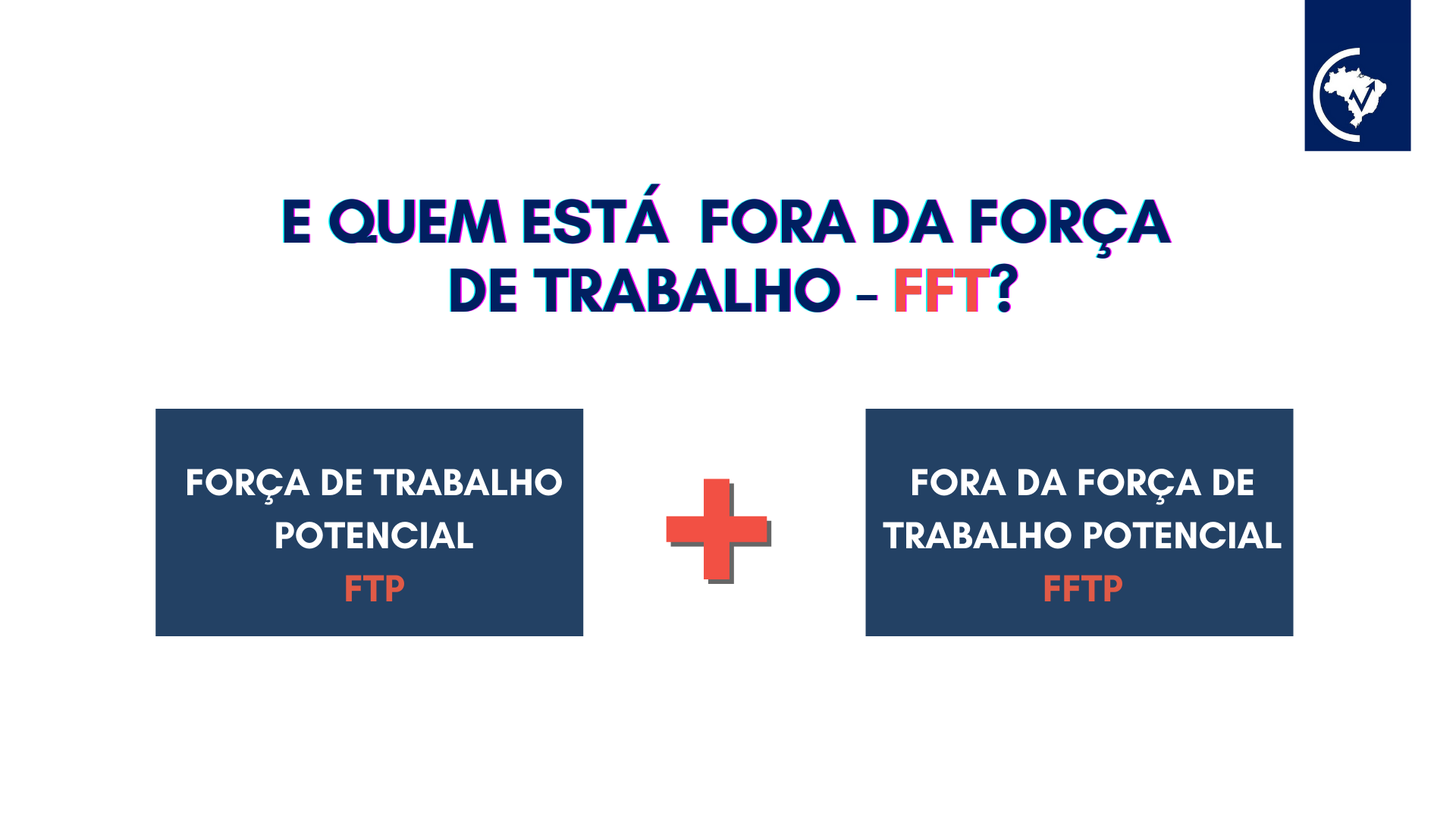

→ Subocupada por horas insuficientes: Oi, eu sou a Camila, filha da Maria. Sou formada em biologia e dou aulas na escola do meu bairro, mas como não tinham muitas turmas, só consegui dar aulas no turno da manhã! Estou trabalhando 20 horas por semana, mas gostaria de trabalhar mais. Não somente gostaria, eu preciso. Como estou precisando aumentar a minha renda mensal, comprei uns utensílios e comecei a fazer bolo pra vender nessas horas disponíveis para complementar a renda. Eu vi no jornal que o número de pessoas que trabalham menos horas que desejariam, assim como eu, está crescendo no país. Na matéria, eles explicam que as pessoas nessa situação são denominadas de subocupadas. Eu sou subocupada, já que só dou 20h de aulas semanais e gostaria de trabalhar por mais horas. Difícil é acreditar, como disseram no jornal, que 6,9 milhões de pessoas estão em uma situação parecida como a minha. → Fora da força de trabalho potencial: Olá pessoal, eu sou o Antônio Pereira, pai da Maria e do Augusto. Em janeiro, eu comemorei 73 anos de idade, sou aposentado e por isso, de acordo com o IBGE, estou fora da força de trabalho. Com minha aposentadoria consigo pagar as contas e até dá para dar uma força pro Júlio César, meu neto, que está desempregado. No meu tempo era muito melhor, viu? Era impensável um engenheiro formado procurando emprego. Júlio até veio falar comigo, dizendo que quer trabalhar como Uber. Eu disse para ele esperar e continuar batalhando por um emprego com carteira de trabalho assinada, pois eu ainda posso ajudar por um tempo. A Maria, minha filha, sofre muito, pois não é fácil ter um filho nessa situação. Ela quer trabalhar fora para ajudar, coitada. Ela está aí, na batalha, procurando um emprego, mas não está disponível para trabalhar, pois tem que cuidar do Juninho. É por isso que ela está na Força de trabalho potencial, que é o conjunto de pessoas de 14 anos ou mais de idade que não estavam ocupadas nem desocupadas na semana de referência, mas que possuíam um potencial de se transformarem em força de trabalho. No 4° Trimestre de 2020, havia 11,315 milhões de pessoas nessa situação.

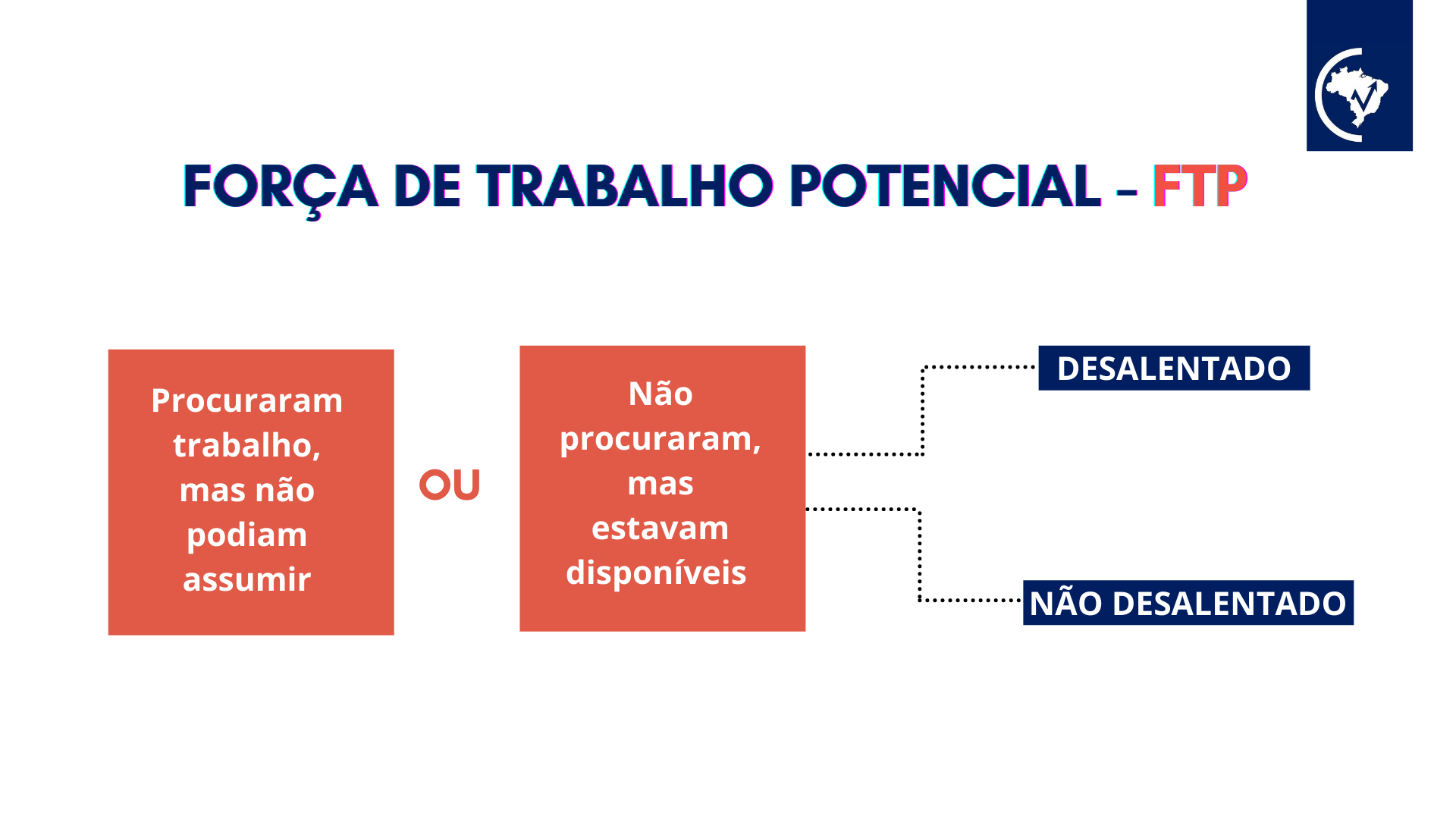

→ Fora da força de trabalho potencial: Olá pessoal, eu sou o Antônio Pereira, pai da Maria e do Augusto. Em janeiro, eu comemorei 73 anos de idade, sou aposentado e por isso, de acordo com o IBGE, estou fora da força de trabalho. Com minha aposentadoria consigo pagar as contas e até dá para dar uma força pro Júlio César, meu neto, que está desempregado. No meu tempo era muito melhor, viu? Era impensável um engenheiro formado procurando emprego. Júlio até veio falar comigo, dizendo que quer trabalhar como Uber. Eu disse para ele esperar e continuar batalhando por um emprego com carteira de trabalho assinada, pois eu ainda posso ajudar por um tempo. A Maria, minha filha, sofre muito, pois não é fácil ter um filho nessa situação. Ela quer trabalhar fora para ajudar, coitada. Ela está aí, na batalha, procurando um emprego, mas não está disponível para trabalhar, pois tem que cuidar do Juninho. É por isso que ela está na Força de trabalho potencial, que é o conjunto de pessoas de 14 anos ou mais de idade que não estavam ocupadas nem desocupadas na semana de referência, mas que possuíam um potencial de se transformarem em força de trabalho. No 4° Trimestre de 2020, havia 11,315 milhões de pessoas nessa situação. → Buscou trabalho, mas não estava disponível: Meu nome é Maria, tenho 40 anos e sou mãe solo de 3 jovens. O mais novo, Juninho, ainda é dependente de meus cuidados e o mais velho, Júlio César, perdeu seu emprego e passa os dias procurando por uma nova oportunidade. A renda da minha casa depende da minha filha, Camila e da força que meu pai está dando. Por isso, eu decidi procurar por uma ocupação. No entanto, apesar de nessas últimas semanas estar buscando por um trabalho, eu não poderia assumir esse novo posto, já que preciso estar em casa para cuidar dos afazeres domésticos e cuidar do meu filho mais novo, pois ainda não consegui uma vaga na creche para ele. A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio me classifica no grupo de pessoas que buscaram trabalho, mas não estavam disponíveis para trabalhar. Pior do que eu só a Rafa, minha sobrinha, ela está procurando emprego há um tempão e não acha. Já desistiu, tadinha.

→ Buscou trabalho, mas não estava disponível: Meu nome é Maria, tenho 40 anos e sou mãe solo de 3 jovens. O mais novo, Juninho, ainda é dependente de meus cuidados e o mais velho, Júlio César, perdeu seu emprego e passa os dias procurando por uma nova oportunidade. A renda da minha casa depende da minha filha, Camila e da força que meu pai está dando. Por isso, eu decidi procurar por uma ocupação. No entanto, apesar de nessas últimas semanas estar buscando por um trabalho, eu não poderia assumir esse novo posto, já que preciso estar em casa para cuidar dos afazeres domésticos e cuidar do meu filho mais novo, pois ainda não consegui uma vaga na creche para ele. A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio me classifica no grupo de pessoas que buscaram trabalho, mas não estavam disponíveis para trabalhar. Pior do que eu só a Rafa, minha sobrinha, ela está procurando emprego há um tempão e não acha. Já desistiu, tadinha. → Desalentado: Ei gente, tudo bem?! Meu nome é Rafaela, sou filha do Augusto, tenho 28 anos e sou técnica em recursos humanos. Meu último emprego foi há 3 anos. Lá eu era assistente de RH. Depois de 8 meses da minha contratação, a empresa encerrou as atividades na cidade. Permaneci por mais 1 ano em busca de uma oportunidade, mas não encontrei. Foi então que decidi vir para a capital do meu estado tentar me realocar no mercado de trabalho, mas, infelizmente, não encontrei vagas. Com a crise econômica e a pandemia, parece que não encontrarei tão cedo uma vaga. De acordo com o IBGE, eu estou no grupo das pessoas desalentadas, ou seja, aquelas pessoas que, por algum motivo, desistiram de procurar emprego. No 4º trimestre de 2020 existiam 5,7 milhões de pessoas nessa situação. Estamos na torcida, aqui em casa, pro tio Júlio César conseguir um bom emprego. Assim, o vovô volta a dar uma força nas contas aqui de casa. Quem sabe em algum momento, a situação melhora para mim também. Nosso objetivo, aqui em casa, é deixar o Marcelo, meu irmão, estudando, sem precisar trabalhar, mas está cada vez mais difícil.

→ Desalentado: Ei gente, tudo bem?! Meu nome é Rafaela, sou filha do Augusto, tenho 28 anos e sou técnica em recursos humanos. Meu último emprego foi há 3 anos. Lá eu era assistente de RH. Depois de 8 meses da minha contratação, a empresa encerrou as atividades na cidade. Permaneci por mais 1 ano em busca de uma oportunidade, mas não encontrei. Foi então que decidi vir para a capital do meu estado tentar me realocar no mercado de trabalho, mas, infelizmente, não encontrei vagas. Com a crise econômica e a pandemia, parece que não encontrarei tão cedo uma vaga. De acordo com o IBGE, eu estou no grupo das pessoas desalentadas, ou seja, aquelas pessoas que, por algum motivo, desistiram de procurar emprego. No 4º trimestre de 2020 existiam 5,7 milhões de pessoas nessa situação. Estamos na torcida, aqui em casa, pro tio Júlio César conseguir um bom emprego. Assim, o vovô volta a dar uma força nas contas aqui de casa. Quem sabe em algum momento, a situação melhora para mim também. Nosso objetivo, aqui em casa, é deixar o Marcelo, meu irmão, estudando, sem precisar trabalhar, mas está cada vez mais difícil. → Não desalentado: Olá! Eu sou filho do Augusto e me chamo Marcelo. Estou cursando o segundo ano da faculdade de Letras na Universidade Federal do meu estado. Com o apoio da minha família, estou me dedicando aos estudos e, por isso, não estou procurando um emprego no momento. Mas, com a situação da Rafa, se surgisse uma oportunidade eu estaria disponível. Segundo o IBGE, essa minha situação de não estar procurando um trabalho, mas estar disponível caso surgisse, é considerada como não desalentada. Diferente da minha irmã Rafaela, que é desalentada, ainda não busquei um emprego porque não seria interessante para mim agora.

→ Não desalentado: Olá! Eu sou filho do Augusto e me chamo Marcelo. Estou cursando o segundo ano da faculdade de Letras na Universidade Federal do meu estado. Com o apoio da minha família, estou me dedicando aos estudos e, por isso, não estou procurando um emprego no momento. Mas, com a situação da Rafa, se surgisse uma oportunidade eu estaria disponível. Segundo o IBGE, essa minha situação de não estar procurando um trabalho, mas estar disponível caso surgisse, é considerada como não desalentada. Diferente da minha irmã Rafaela, que é desalentada, ainda não busquei um emprego porque não seria interessante para mim agora.