Daniel Guzzo Moratti¹

Otavio Luis Barbosa²

Se meses atrás, antes do início da pandemia, algumas categorias de trabalhadores se mostravam invisíveis, quase inexistentes para a sociedade, hoje pode ser que não seja a mesma realidade. Este é o caso dos entregadores de delivery e motoristas de aplicativo, como iFood, Rappi, 99Pop e Uber, por exemplo, que passaram a ser trabalhadores essenciais em um momento no qual toda a população precisou parar suas atividades básicas externas para mitigar a propagação do vírus, na tentativa de evitar um colapso do sistema de saúde e uma maior tragédia em virtude da pandemia.

No auge do debate das medidas econômicas para garantir proteção social à população vulnerável, os olhos se voltam para esses trabalhadores com a única prerrogativa de que somente agora precisam de um resguardo social. A verdade é que esses trabalhadores já enfrentavam no seu cotidiano condições precárias de trabalho para garantir sua sobrevivência sem garantias de direitos trabalhistas e proteção social. Esses postos de trabalhos, precarizados em sua natureza, criados por plataformas digitais com o propósito de melhorar a vida da população recebe o nome de “uberizados” ou, então, “uberização do trabalho”. Este texto tratará disso.

Uberização é um dos termos mais recentes para representar, com características específicas sobre as novas configurações do mercado de trabalho brasileiro, uma perspectiva diferente do que realmente deveria ser a Economia do Compartilhamento (EC). O termo original (sharing economy) ainda é amplamente debatido, desde seu surgimento, no início dos anos 2010, mas, em geral, os defensores dessa nova área da economia a denominam como um novo tipo de negócio. Outros ainda a chamam de um movimento social[3].

Inicialmente, a origem do termo remetia a uma questão de generosidade e compartilhamento de itens entre indivíduos, sendo uma de suas promessas a ajuda prioritária a indivíduos mais vulneráveis, os quais poderiam tomar controle de suas vidas tornando-se microempresários e praticando a autogerência de si, sendo empresários-de-si-mesmo[4]. Dentre as promessas da economia do compartilhamento, a mesma prometia ser uma alternativa sustentável para a circulação de mercadorias em ampla proporção, podendo utilizar recursos subutilizados, ou seja, a ideia de “o que é meu é seu [5]”. Nela também estava contido o desejo de compartilhar bens e serviços per meio de plataformas que permitissem essas trocas.

A própria composição do termo coloca em xeque o que é prometido nesse novo tipo de organização. “Compartilhamento” significa troca entre iguais sem a presença do dinheiro – caráter comercial – ou por motivos de benevolência. Já “economia” sugere trocas mercantis, isto é, o dinheiro como mediador das trocas, por intermédio de interesses privados[6]. Outros nomes que geralmente designam a Economia do Compartilhamento, são: consumo colaborativo; economia em rede; plataformas igual-para-igual; economia dos bicos (gig economy); economia da viração; e economia sob demanda. Todos esses designam uma nova forma de consumo.

A Uber se define como uma empresa de tecnologia, não de transportes, sendo seu papel principal intermediar usuários e “parceiros” através de uma plataforma, isto é, via aplicativo. Em outras palavras, é uma empresa privada global de assalariamento disfarçado sob a forma de trabalho desregulamentado[7]. Além disso, a Uber também deixa claro o que ela faz e o que não faz[8], sendo o aspecto mais significativo a ausência de vínculo empregatício: “a Uber não emprega nenhum motorista e não é dona de nenhum carro”, além de não se responsabilizar pelos riscos inerentes ao trabalho (ex. casos de assalto, mortes, etc.).

A empresa tem ocupado um espaço no mundo dos negócios e no mercado que é paulatinamente mais inóspito e desregulado em nossas vidas, bem como tem desempenhado um papel cada vez mais invasivo no processo de trocas[9]. Isto posto, ocorre a externalização dos custos, seguros e riscos para os “parceiros”, mediante a ausência de garantias trabalhistas e sociais. Esse é um processo que também reforça, progressivamente, a informalidade que já era crescente no Brasil.

No que diz respeito aos custos, a empresa estabiliza cada vez mais seu sucesso em função de não cobrir os preços de seguro, combustível, manutenção e depreciação dos veículos, além de não fornecer um serviço universalmente acessível. Assim, a capacidade de oferecer aos consumidores um serviço barato e eficiente vem da maestria de operar com prejuízo[10] que financia seu crescimento. Sem contar que, quando a empresa começa a operar nas cidades pela primeira vez, ela oferece prêmios e subsídios para motoristas e consumidores para que seu serviço se espalhe de forma a se consolidar positivamente. Após a efetivação da empresa no local novo, ela passa a se apropriar de uma fatia maior de cada corrida. Ademais, os motoristas são colocados em situações de abuso[11] por parte das empresas de tecnologia, uma vez que são obrigados a cumprir metas estabelecidas, frequentemente, dormindo dentro dos carros à espera de uma corrida e perdendo o laço com a família, tendo como consequência adoecimentos, depressão e suicídio[12].

Como se não fosse suficiente a pressão por parte das empresas, os motoristas acabam tendo de tomar uma série de cuidados quanto ao seu comportamento e à qualidade do serviço que oferecem, pois são os consumidores (passageiros) que avaliam os parceiros por meio do aplicativo, sendo uma forma de a empresa saber como está sendo de fato a prestação de serviço. É claro que há muitos que dão notas baixas por motivos desnecessários, ou simplesmente porque o motorista conversou um pouco mais. Isso, por sua vez, estabelece um ambiente de constante vigilância por parte dos motoristas e entregadores, levando à expulsão daqueles cuja nota é inferior à média da região que operam, segundo Tom Slee.

O serviço que a Uber disponibiliza se assemelha ao zero hour contract, modalidade de contrato de trabalho presente no Reino Unido que não possui determinação mínima de horas e tem ganhado espaço pelo mundo. Nessa categoria, os trabalhadores das mais diversas áreas ficam à espera de uma chamada de serviço (just-in-time)[13], em que sua aceitação não é obrigatória. Um dos principais problemas para esse tipo de “contrato” é que o prestador de serviços deve estar à disposição sem receber por esse tempo, sendo que poderia estar fazendo outra atividade remunerada. A maior diferença é que os motoristas parceiros da Uber não podem recusar as corridas que aparecem, sendo passível de represálias por parte da empresa e um possível desligamento.

O elemento da precarização do trabalho e da gradativa informalidade é uma característica estrutural do mercado de trabalho brasileiro e tem aumentado com o advento do neoliberalismo no Brasil, iniciado em meados da década de 1990, com o avanço da globalização, abertura econômica, desregulamentação dos mercados e da constituição da empresa moderna. Segundo Ricardo Antunes[14], “a precarização não é um elemento estático, mas um modo de ser intrínseco ao capitalismo”, podendo aumentar ou diminuir conforme a organização da classe trabalhadora.

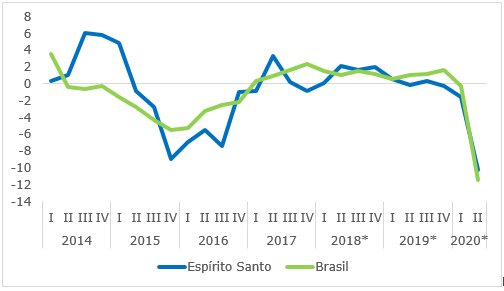

A Uber tem operado no Brasil desde 2014, um ano antes de os indicadores e especialistas declararem a recessão que o Brasil mergulhava, sendo a posterior retomada, a mais lenta de sua história[15]. Contudo, sua predominância em grandes metrópoles e cidades menores se deu a partir de 2016, momento esse que diversos desempregados procuravam por uma renda. A recessão iniciada em 2015 intensificou o processo de precarização do mercado de trabalho brasileiro, devido à elevação do desemprego (até 2017), seguida por uma tímida queda nesse indicador, mas às custas do aumento da informalidade.

Dessa maneira, a crise foi uma ótima oportunidade para a empresa de fato consolidar seu serviço em solo brasileiro. Para muitos dos que perderam seu emprego ou que acabaram de chegar ao mercado de trabalho, ser motorista tornava-se uma nova oportunidade de obter novos rendimentos. Além disso, para inúmeros trabalhadores que já possuíam ocupações com remunerações baixas, ser motorista ou entregador de aplicativo acabou se tornando um bico para complementar a renda. Há uma vasta quantidade de combinações entre trabalhos formais e informais para garantir a renda.

As empresas de plataformas digitais, registradas no setor de tecnologia, se apresentam como intermediadoras entre os consumidores e ofertantes de serviços. Essas companhias apenas se responsabilizam pela manutenção das plataformas digitais, portanto, como dito, não assumem qualquer vínculo de relação de trabalho. Nesse sentido, a ausência de um vínculo empregatício põe luz a um aspecto de falsa liberdade ao trabalhador de que as empresas utilizam para reforçar o discurso de auto gerência da força de trabalho. Ao contrário dos pretensos benefícios dessa condição de trabalho, tem-se uma intensificação das jornadas de trabalho e, por conseguinte, sua precarização. Um exemplo é a inexistência de uma jornada de trabalho fixa, colocando aos trabalhadores a escolha em cumprir uma carga horária que melhor pode lhe satisfazer. No entanto, a remuneração é definida de acordo com um percentual de cada serviço realizado, o que torna todo o tempo possível um potencial de ganho, um tempo de trabalho.

Além disso, essas novas formas de ocupações geradas pela economia do compartilhamento estabelecem que o trabalhador deve se submeter à autogerência de si e, portanto, à responsabilização sobre os riscos que corre. Assim, é imprescindível notar, nesse caso, a auto responsabilização do sujeito pelas suas condições básicas de reprodução e seu eventual fracasso, um aspecto presente no atual padrão de sociabilidade neoliberal[16].

Em meio à atual pandemia, em que as medidas por parte do Estado se mostram insuficientes para proteger aqueles que não possuem qualquer proteção social, esse caráter individualista e de crença que o sujeito pode fazer o melhor por si mesmo para encontrar a solução dos seus problemas se mostra mais presente. Não obstante, é colocado um difícil dilema para esses trabalhadores entre cuidar da sua saúde ou, então, manter seus rendimentos correndo risco de contágio do vírus. Na falta de opção, alguns não encontram outra saída a não ser continuar e, nesse caso, acabam ingressando nas plataformas como forma de enfrentar os desafios da atual conjuntura.

Nesse sentido, apesar dos riscos de contágio, o número de inscrições no iFood em março foi de 175 mil pessoas, ante 85 mil no mês anterior[17]. Atualmente a empresa conta com mais de 140 mil entregadores e 200 mil terceirizados[18]. No mesmo caminho, o número de entregas de supermercado também aumentou, sendo que, só em março, mês que as medidas de isolamento social ainda não eram tão restritivas, foram 400%. A Rappi alega um crescimento de 30% para o mesmo mês[19].

No entanto, um estudo realizado pela Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista (Remir)[20] indica que, mesmo trabalhando mais durante a pandemia, a remuneração dos entregadores teve uma redução significativa. A pesquisa apontou que mais de 60% desses trabalhadores alegaram ter uma redução em seus rendimentos e apenas 10% disseram ter obtido um aumento dos ganhos. A redução dos ganhos desses trabalhadores mostra uma maior intensificação das condições precárias de trabalho, principalmente entre aqueles que possuem uma maior carga de trabalho diária, podendo chegar a mais de 15 horas. Apesar do risco de contágio e a letalidade do vírus, as empresas de prestação de serviço por aplicativo pouco têm feito pela proteção de seus “parceiros”. Ainda de acordo com a Remir, mais de 60% alegam que as empresas não tomaram qualquer ação para proteção e cuidados com a saúde deles.

Entretanto, todos esses trabalhadores enfrentam o mesmo problema: a insuficiência por parte das empresas em ajudar na proteção de suas saúdes. A maioria deles relata que as empresas-aplicativo não têm feito o suficiente para garantir um trabalho minimamente seguro durante a pandemia. Para os entregadores, algumas empresas têm oferecido álcool em gel e a medição de temperatura; já para os motoristas, além do álcool, eles devem atualizar frequentemente a foto do aplicativo antes de começar a viagem para comprovar o uso de máscara. Os consumidores têm a opção de pagamento via aplicativo como uma das saídas para evitar o contato físico. A relação existente entre tais empresas e seus parceiros é tão problemática que essas políticas para a garantia da saúde não podem se manter permanentemente, visto que pode ferir o contrato utilizado, isto é, de as empresas não terem qualquer vínculo com os trabalhadores.

Além disso, a suposta ausência de uma subordinação da força de trabalho com os aplicativos impede a adoção de medidas para proteção dos motoristas e entregadores, como, por exemplo, a implementação de auxílios para o caso de contaminação e seguro de vida para as famílias que podem ficar desassistidas caso o trabalhador venha a óbito em virtude da doença. Empresas, como a Rappi e Uber, oferecem auxílio para quem for infectado, porém, essa medida tem sido insuficiente, uma vez que considera apenas os rendimentos dos últimos meses de trabalho e o limita a 14 dias[21]. Isso, por sua vez, pode acentuar a condição de vulnerabilidade e precarização do trabalhador, especialmente em um momento de saúde frágil.

Sequer estamos próximos do fim da pandemia e já ocorre uma série de resultantes da paralisação das atividades produtivas exacerbando, portanto, as contradições e os limites da relação capital-trabalho na sociedade contemporânea. As novas formas de flexibilização laboral compõem um novo estágio da exploração do trabalho por meio da uberização, a qual traz outro significado para a configuração das empresas e o controle e gerenciamento do trabalho. A atuação do capitalismo de plataforma integra uma frente ampla de empresas que prometem a melhoria da vida da classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que há um Estado agindo ativamente para desregulamentar o ambiente propício para a atuação dessas empresas.

Dessa forma, é de se reconhecer que a pandemia acelerou uma série de desigualdades que estavam sendo gestadas e mantidas na estrutura produtiva e social do país. Em meio à pandemia que afasta familiares e amigos, colapsa o sistema de saúde e custa milhares de vidas todos os dias, outros milhares de pessoas continuam a vagar pelas ruas dos centros urbanos sem a garantia de estar com seus entes no final do expediente, correndo o risco de contrair o vírus. Nem ao menos são reconhecidos como trabalhadores dignos de seus direitos por aqueles com quem estabelecem sua subordinação. Os trabalhadores por aplicativo, expressão das relações de trabalho contemporâneas, são apenas mais um exemplo de um modelo de vida que para existir precisa precarizar o outro.

NOTAS

[1] Graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

[2] Graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), membro do subgrupo de Empregos e Salários (Conjuntura Ufes) e bolsista do Programa de Educação Tutorial (Pet Economia/Ufes).

[3]SLEE, Tom. Uberização: a nova onda do trabalho precarizado. São Paulo, Editora Elefante, 2017.

[4] LAVAL, Christian; DARDOT, Pierre. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

[5] Isso remete à originalidade do título da obra de Tom Slee – What’s Yours is Mine: Against The Sharing Economy. Porém, com o propósito de mercantilização das mais simples interações sociais, acaba se tornando “o que é seu, é meu”, uma vez que as empresas aproveitam dos produtos alheios para obtenção de lucro.

[6] Tom Slee. Uberização: a nova onda do trabalho precarizado, cit.

[7] ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: O novo proletariado de serviço na era digital. 2ª ed. Boitempo editorial, 2020.

[9] Tom Slee. Uberização: a nova onda do trabalho precarizado, cit.

[10] Here Are the Internal Documents that Prove Uber Is a Money Loser [Aqui estão os documentos internos que provam que a Uber dá prejuízo], em Gawker, 5 ago. 2015. Disponível em: <https://gawker.com/here-are-the-internal-documents-that-prove-uber-is-a-mo-1704234157>

[11] Causos de trabalho: 8) Motorista de aplicativos (II). Em Passa Palavra, 16 fev. 20. Disponível em: <https://passapalavra.info/2020/02/129873/>

[12] Ricardo Antunes. O privilégio da servidão: O novo proletariado de serviço na era digital, cit.

[13] Entrevista Ludmila Costhek Abílio. Grupo de Conjuntura da UFES. Vitória, 7 jun. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3dJtqgH>.

[14] Ibidem, p. 61.

[16] Christian Laval e Pierre Dardot. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal, cit.

[18] Idem.

[19] Idem.

[20] Coronavírus: entregadores de aplicativo trabalham mais e ganham menos na pandemia, diz pesquisa. Em BBC News Brasil, 7 mai. 20. Disponível em:<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52564246>

Fonte: IBGE. *O resultado do Produto Interno Bruto capixaba desde 2018 ainda está sujeito a correções.

Fonte: IBGE. *O resultado do Produto Interno Bruto capixaba desde 2018 ainda está sujeito a correções.  Fonte: IBGE. Elaboração própria.

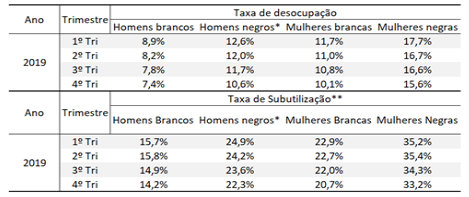

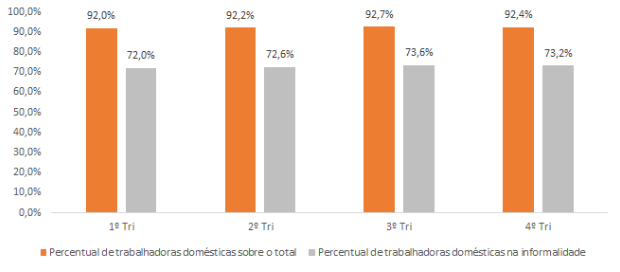

Fonte: IBGE. Elaboração própria.